فكر الفقر .. وفقر الفكر

أحمد الجمال

الفكرة ظلَّت تُطاردني، وهي للآن لا تزال تُطاردني.

وكلما رأيتُ ما صارت إليه حياتُنا وما تَصير إليه أُحسُّ إحساسًا محضًا أني لا بُدَّ أن أُخرج للناس ذلك الكتاب الذي كتبتُه على فترات متقطِّعة، وعلى هيئة حيثيات مستقلة؛ ذلك أنَّ تلك الظاهرة، ظاهرة فقر الفكر وفكر الفقر، أو الفقر في الأفكار المؤدِّية إلى فقر في الحياة والإنتاج، والفقر في الحياة والإنتاج حين يُؤدِّي بدوره إلى فقر فكري، وهكذا دواليك. تلك الدائرة الجهنمية المُفرَغة التي دخلناها وأصبح حلم حياتنا الأكبر، وحلمي بشكل ثابت خاص، أن نخرج منها. تلك الفكرة لها ألف ذراع وامتداد وشاهد، فكرة أخطبوطية تمامًا من الصعب الإمساك بتلابيبها كلها، بل كل ظاهرة منها تتكشَّف عن بئر مخبوء من الظواهر والأسباب والملابسات والنتائج، بحيث من الممكن أن يقضي الإنسان عمرًا بأكمله ولا يصل إلى الإحاطة بها كلها.

ولهذا فحين أُقدِّم تلك (المحطات) المذكِّرات والانطباعات والحقائق والتصورات، إنما أُقدِم على شيء صعب وشاق تمامًا، الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به إلى الآن، ولكنها أمر واجب ومحتَّم ولا بُدَّ لإنسانٍ ما أن يقوم به، فإذا كان التهديد الخارجي لحياتنا ومن هم متقدمون عنَّا علمًا ودهاءً وتكنولوجيا، فإن تهديدًا آخر أصعب يَنخر فينا من الداخل؛ وهو تهديد أصعب لأن من الصعب تمامًا رؤيتُه وقد تنكَّر لنا في أشكال وأنواع من الموجودات والموروثات، حتى أقدس أقداسنا تنكر به.

إن هي إذن إلا مُحاوَلة للتشخيص، ولقد تعلَّمنا في الطب أن التشخيص ليس فقط ثلاثة أرباع العلاج، ولكنه هو العلاج نفسه في حالتنا تلك؛ إذ إن الشعوب حين تعرف بالدقة مشاكلها فإنها بالتلقاء وبالسليقة وبغريزة الدفاع عن النفس التي ركَّبتها فيها الحياة، تَنفضُ عن نفسها أوتوماتيكيًّا ما أدركته من مشاكلها، فما بالك وهي ليست مشاكل، إنها أخطار ماحقة، مجرد إدراكها قفزة هائلة في وعينا بأنفسنا وما تُضمره لنا الأيام، وما يضمره لنا الآخرون …

فلنُحاول إذن أن نرسم الدائرة الكبيرة التي تُشكِّل ذلك الخطر، ولا نُسرع أو نتسرَّع في الحكم على كل جزء من الدائرة على حِدَة، فإن الرؤية، حين ننتهي، ستكون أكثر وضوحًا بكثير.

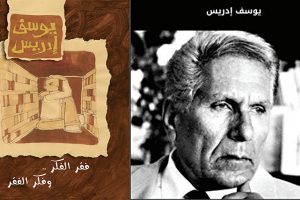

وبالله نستعين. دكتور يوسف إدريس ـ ١٩٨٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«منذ مدة طويلة وهذ الخاطر يلحُّ عليَّ، كلما سمعت وقرأت ورأيت كثيرًا الأحاديث والفقرات والمقالات أقول لنفسي: هذا فكر فقر، وكلما قرأت الجرائد واتَّضح لي كثير من الأزمات أقول: هذا هو فقر الفكر.»

فالفقر له فكر معيَّن، وحين أقول الفقر لا أعني شدة الاحتياج فقط، ولا أعني هبوط المستوى المادي لمجتمع إلى مستوًى أقلَّ من مثيله في البلاد الأخرى، ولكن الفقر المادي الحقيقي قد يكون لأناس ميسوري الحال، ولكن طريقتهم في التصرُّف في ثرائهم فقيرة غاية ما يكون الفقر. إنَّ الفقر ليس وضعًا اقتصاديًّا فقط، إنه وضع من أوضاع البشر، وضع عام، يتصرَّف فيه الإنسان بفقر، ويُفكِّر بفقر، أفكار تؤدِّي إلى فقر أكثر واحتياج للغير أكثر، بمعنًى آخر هو مرض يُصيب الاقتصاد ويصيب العقول ويُصيب الخيال أيضًا.

ونحن مغرمون دائمًا بكلمة أزمة، نطلقها على كل شيء؛ أزمة لحمة، أزمة مساكن، أزمة ثقة، أزمة قصة، أزمة مواصلات، والذي أريده هنا هو أن نمتنع تمامًا عن ذكر كلمة أزمة، أو نتأدب ونضحك على أنفسنا ونُسمِّيها اختناقًا أو اختناقات؛ فالكلمة الحقيقية التي لا بُدَّ أن نستعملها هي كلمة فقر، وإذا أحلَلناها محل كلمة الأزمة، فإنني أعتقد أن الصورة تتَّضح بطريقة تساوي نصف الحل؛ فلو قلنا فقر لحمة، وفقر مساكن، وفقر ثقة، وفقر مسرح، وفقر سينما، وفقر صحافة، وفقر كتابة، لكانت التسمية والتشخيص أدق. الفقر هنا بالضبط هو عكس الغِنى، والغِنى ليس الغِنى المادي، إنما هو أوَّلًا وأساسًا غِنى النفس، النفس الغنية غنية حتى لو كانت تَقتات أو حتى تبيت على الطوى، والنفس الفقيرة فقيرة حتى لو كانت تملك الملايين.

ذلك المليونير الذي لم يَمتلك يومًا كتابًا ولا عرف إلا أغاني «السح الدح امبو» موسيقى، والذي كلُّ متعه في الحياة أن يأكل الكباب ويَشرب الويسكي أو الحشيش ويُزاول الحج وهو لا يعرف معناه، ويعود ليشتري كاسيتات الفيديو (الثقافية-الجنسية تمامًا) أو أفلام سينما هذه الأيام؛ مليونير كهذا، أيُعَدُّ غنيًّا؟!

إذن ماذا يكون الفقير، إني أعرف فقراء يَعيشون بصعوبة، ولكن ثراءهم الروحي يُتيح لهم أن يستمتعوا ويُمتِّعوا مَن حولهم. أعرف رجلًا مليونيرًا صاحب عمارات كبرى في حين يعيش كما ذكرت وعمره ما فكَّر أن يدفع ضرائب أو زكاة أو حتى يَشتري عربة إسعاف. وأعرف السفرجي الذي يعمل عنده، والذي فوجئتُ ذات يوم بثلاجة كولدير للشرب موجودة بجوار العمارة التي يمتلكها المليونير، وظننتُ أن المليونير فتَح الله عليه وفتح نفسه لفعل الخير وإسعاد الناس؛ فالمنطقة التي توجد بها العمارة منطقة يَكثُر فيها العمال والسائرون وتتمتَّع بجو قائظ خانق، وما أروع أن توجد ثلاجة شرب مياه نقية عذبة باردة وسط هذا القيظ! غير أني فوجئت أن الثلاجة قد أقامها السفرجي بجنيهاته التي يَكسبها من الطهي في الأفراح (وطبعًا ليس من مرتبه لدى المليونير)، مات ابنه الشاب، ولو حدث هذا لرجلٍ غنيٍّ لملأ الدنيا نواحًا وأغلق على رُوحه الباب، ولكن الرجل الطيب السفرجي أحب أن يُحيي ذكر ابنه بطريقة غريبة جِدًّا، إنسانية جِدًّا، فأقام هذه الثلاجة ووهبها لروح ابنه.

أرأيتم غِنًى أعظم من هذا؟

من المليونير ومَن الفقير؟

الفقر إذن حالة تأخذ أحيانًا شكل الجشع المادي الخارق، وفي رأيي ليس هناك «أزمة» لحمة، هناك جشع إلى اللحمة؛ إنَّ كل أسرة مصرية متوسِّطة ـ وهي أصبحت الآن تُعَدُّ بالملايين ـ لا تحسُّ أنها أكلت إلا إذا كان قوام الطعام لحمة، وهكذا يكثر الطلب ويقلُّ العرض، ويتكون المليونيرات الجزارون، وقِس على هذا كل شيء؛ الشُّقَق لا بُدَّ أن تكون من ثلاث حجرات على الأقل؛ حجرة صالون وسفرة ونوم، وأزمة سكن مُمكن أن يَحُلَّ نصفَها على الأقل نموذجُ الشقة صالة وحجرة، ويَحُلَّ معها مشكلة غلاء الموبيليا وكثيرٍ من احتياجات المنزل.

هذا وجه للفقر، وهناك الوجه الآخر دائمًا، وجه الفقر المادي الحقيقي الذي يَطحن حتى النفوس الغنية تمامًا، وهو والحمد لله متوافِر وموجود بكثرة رهيبة، وهو أمر لا خلاف عليه، وإنما أحببت أن أوضِّح أننا نُعاني في هذه الأيام بالذات فوق فقر الفقراء مِن فَقر بعض الأغنياء أيضًا، وهو أمر نادر الحدوث إلا أن يكون الغِنى نتيجة جشع شديد مسعور يُصاحب الإنسان حتى بعد أن يغتني.

هذا الفقر بنوعَيه يُفرز في النهاية أفكارًا فقيرة، ومُعتقَدات أكثر فقرًا أشدها وأخطرها تمامًا، وقد حوصر المواطنون في الفقر، أن يلجأ كثير من مدَّعي التفكير والغوغائيين إلى فهم خاطئ تمامًا للدين، يُلقنونه لأولئك المحصورين في الأزمة الخانقة باعتباره الخلاص، وهي أفكار ما كان يمكن أن تزدهر أو تجد لها صدًى عند العامة لو لم تكن هناك أزمة فقر طاحن، بل الأخطر من هذه الأفكار أنها دائمًا تَحمل حلولًا متطرفةً حتى لمشاكل الحكم، حلولًا متطرفة حادة حدة الفقر ولا إنسانية مثله. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: لو كان الفقر رجلًا لقتلته. أمَّا هؤلاء المتطرفون فيقولون: ما دمنا فقراء فلنَقتُل الرجل. والرجل هنا هو أي رجل حتى لو كان عالمًا فاضلًا كالشيخ الذهبي.

لقد ظللت لثلاث حلقات مُتتابعة في التليفزيون أستمع إلى داعيةٍ إسلاميٍّ فاضل يناقش قضية الاسم والفعل والحرف في اللغة العربية في مجال شرحه لآيات من آيات القرآن الكريم، والناس قد شملهم الوَجدُ من روعة آيات الإعراب والشرح لمعنى الحرف والاسم والفعل ومواقعها من الجملة، ويَحدُث هذا في الوقت الذي كان لبنان فيه تجتاحُه جيوش النازية الجديدة وتقصف وتدكُّ بيوت المسلمين وتَنتزِع أرواح أطفال المسلمين ونسائهم وشيوخهم ورجالهم، والعالم الجليل يهتزُّ مُستمِعُوه على وقع شرحه لحرف الألف أو الياء؛ أو عالم آخر يستورد لنا أفلامًا من أمريكا ويُرى الجمهور المسكين هول ما تفعله الزلازل والبراكين، ويقول كلُّ هذا يحدث لأن الإنسان لم يَرعَوِ، ولأنه فاسق وكاذب ولص، وأن الكرة الأرضية ليست سوى قُنبلة زمنية سوف تنفجر لتُرسل أجساد الناس ودنياهم شعاعًا.

والجماهير مخلوعة القلب تتلظى بالخوف وبالرَّهبة، ولو كان العالم المذكور قد عرض فقط بعض أفلام تليفزيوننا التي أخَذَها مراسلون أجانب للهول الذي تُحدثه الشياطين والأسلحة الفتاكة في بيوت المسلمين فقط في لبنان لأرانا جهنم أخرى من صنع البشر الزنادقة أعداء البشرية وأعداء المسلمين بشكلٍ خاص، ولاستطاع أن يُجنِّد مشاعر جمهوره المسكين «للوعي» بما يَحدث لهم ولأمتهم، وﻟ «مقاومة» هذا الحادث؛ تطبيقًا لقول الله سبحانه وتعالى: وَقَاتِلُوهُمْ، وليس لتَنتهزوا فرصة أزمتهم الروحية والمادية ﻟ «تُغيبوهم» عن الوعي بأعدائهم و«تخدروهم» تحت زعم تفسيراتكم الشخصية للدين والله والإيمان.

إنَّ المؤمن الحق هو من يدافع عن إخوته في الدين وليس من يُغيبهم عن الوعي بأعدائهم وليس من يتصوَّف «على الهواء»؛ فالمتصوفون القدامى كانوا يلجئون للمَغارات في المقطم وبعيدًا عن الناس ليتأملوا لأنفسهم أوَّلًا، ولخلاصهم الذاتي، أمَّا من يتصوَّف «على الهواء» ليجعل الناس يهزُّون رءوسهم ذات اليمين وذات اليسار إعجابًا بمعسول قوله وببراعته في صياغة تشبيهاته وروعته في إرهابهم أو ترغيبهم بتمثيله، إنما ـ أيها الناس ـ يخدعنا عن حقيقة الخطر الماحق الذي يُحيط بنا، إنه يفعل معنا ما فعله أهل بيزنطة، ظلُّوا يُناقشون المنطق وأعداؤهم يُحيطون بهم حتى اقتَحموا المدينة وحتى المكان الذي كانوا يَتجادَلون فيه وقتلوهم عن آخرهم.

لقد زوَّد الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل وبالحواس لكي يَعيَ ويُدرك الفرق بين الطعام الجيد والطعام المسموم، وبين الحلال وبين الحرام، وبين الأعداء وبين الأصدقاء وأهل الدين، وهذا الذي يحدث أمامنا صباح مساء من إهمالٍ كامل لأمور حياتنا، وهلوسَةِ دينِنا الحنيف على هذا النحو شيء خطير خطير، ويعود بنا إلى ما ذكرتُ من كونه الفقر الحقيقي للفكر المتولِّد عن فقر حقيقي مادي وروحي.

الفقر في الأقوال والأفعال

وليس الفقر خاصًّا بالدعاة وحدَهم، إنه فقر عام، فكثيرًا ما أُراجع قرارات اللجان التي تَنعقِد وتنفضُّ، كثيرًا ما أمر على قرارات المؤتمرات وهي كثيرة، والشيء الغريب الذي أُلاحظه هو الفقر الشديد في ابتكار الحلول للمشاكل، ودليل واحد آخذه من هذا التخبُّط في قوانين كقوانين الجمارك والضرائب؛ فالقرار يَصدُر غير مدروس، وبعد صدوره يُعدَّل بقرار آخر، وقلَّة الدراسة راجعة لفراغ صبر مُعدِّ القرار وفقر اطِّلاعه على الواقع وعلى النُّظم المثيلة والحالات السابقة. مثل آخر: ألم يَستَطِع واحد، مجرد واحد فقط، أن يخرج لنا بفكرة نستطيع أن نُحضِر بها سمك السد العالي الذي يتوحَّش من تركه دون صيد إلى بقية أنحاء القطر لنَحُلَّ كثيرًا من أزمة اللحمة والبروتين.

هذا العدد الرهيب من السيارات الخاصة والسوزوكي والنقل، الذي ذكَر لي وزير اقتصاد سابق أنه نتيجة لاستيراد عربات النقل بلا أيِّ ضابط، فإن ٧٠٪ من قطارات البضاعة لا تَعمل، والأسفلت تحت العربات الرهيبة يتآكَل والطُّرق تتحوَّل إلى مطبات وتراب.

كل أزمة في مصر لا يوجد لها أيُّ حلٍّ مدروس أو غير مدروس، والنتيجة بالطبع أن الفقر يؤدِّي إلى فقر، والأزمة تؤدِّي إلى أزمات، بل إن هذه الأزمات نفسها، وهذا الفقر الفكري، يؤدِّيان في النهاية إلى قرارات فقيرة تؤدِّي بالضرورة إلى ازدياد الفقر.

وماذا عن فقر الفن؟

وإذا كُنَّا نتكلم عن فقر الفكر فلا بُدَّ أيضًا أن نتكلم عن فقر الفن، وأظن من يدخل مسارحنا ودور السينما لدينا ويتفرج على العيِّنات من «الفن» التي تُقدَّم يجد أنها ليست كما يقولون «فن فقراء»، ولكنه يَجدها إنتاج «الفقر الفني»، ولأن كثيرًا من القراء قد كفُّوا عن الذهاب لدور العرض للمُتفرِّجين «الكسيبة» جِدًّا، «الفقراء» جِدًّا، الذين يملئونها ببذاءاتهم وتبجُّحهم وقلَّة أدبهم وخروجهم عن كلِّ ما يمتُّ إلى الطبيعة بصلة، أبناء المدن المَهروسين في حاراتها، المَصفوعين من أُسطواتها، الذين بدءوا يَكسِبون ويُصبِحون بفضل «فقر الأيدي العاملة وهِجرتها» معلِّمين وهم يَطغون بأفلام تُخاطب نصفهم الأسفل، ومسرحيات تُخاطب دبورهم، وأغان، واسمح لي أن أستعرض معك إعلاناتها منقولة عن صحيفة يومية كبرى: الفنان الشعبي عزام «البنجاوي» في كاسيت «سيدي يا سيدي»، والفنان أبو الوفا السوهاجي وطبلة العربي (اسم مطرب أو مطربة لا أعرف)، وبس حنون أو حنون بس لا أعرف، والضَّحك أنه إنتاج «صوت الفضاء»، الفضاء يا عالم وفي عصر الفضاء، والفنان الشعبي مصطفى دبوس وأغنية يامه الدبور قرصني.

مظاهرة لفن الفقر وفقر الفن، وتأكيد مُطلَق أن الفقر يولِّد فكرًا مُتخلِّفًا يُؤدِّي بدوره إلى فقرٍ أكثر.

وإنَّ الفن الفقير يُؤدي إلى أرواح فقيرة تُنتج بدورها وتستقبل فنًّا فقيرًا يؤدي إلى فكر مادي حقيقي.

أقول هذا كله لأن مشكلتنا الأساسية أصبَحَت إمَّا أن نُنتج وإمَّا أن نموت استهلاكًا وفقرًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعتقد أننا نحن العرب أطَلْنا التطلع إلى الغرب أكثر بكثير من اللازم، زمنًا وانبهارًا وتقديرًا يرتفع إلى حد التقديس، بل نحن لا نَزال إلى الآن نتطلع إلى ما يحدث في باريس أو لندن أو نيويورك، وكأنها عواصمنا الوجدانية والعقلية، في حين أن الغرب في حقيقة أعماقه يَزدرينا ولا يفكر فينا إلا لكي يستغلنا أو يُخضعنا أو يَسلبنا آخر درهم في محافظنا. ومع هذا، وكلما فعل هذا، بل كلما اتَّضحت لنا نذالته وقسوته وأنانيته أمعنَّا في إراقة ماء وجوهنا تحت قدميه، وكأنه الحبيبة الجميلة الشرسة البيضاء نحبُّها حُبًّا مازوكيًّا ليس له نهاية، كلما عذبتنا تغنَّينا بعذوبة تعذيبها وجمال وحشيتها وروعة أن نذوق الأمرين في وصالها.

وطوال الوقت نحن نُولي ظهورنا إلى من يُقدِّروننا حضارةً وتاريخًا ودينًا ووجودًا، حتى حين جاءنا الثراء لم يَحسدونا حسدًا جماعيًّا عليه، وإنما لم يتعدَّ حسدُهم حدود الحلم بأن يعملوا معنا أو لدينا.

والمؤلم أننا نقدر مكانتنا في العالم متبنِّين نظرة الغرب إلينا، ولأنه لا يُقدرنا حق قدرنا، فنحن أيضًا لا نُقدِّر أنفسنا حق قدرها، نحن «نُشنِّع» على أنفسنا أضعاف أضعاف ما «يُشنع» به الغرب علينا، وفي قرارة أنفسنا لا نحترم خصالنا ولا عاداتنا بالضبط مثلما يَحقرها الغرب وينظر إليها من علياء سمائه، بينما في خصالنا الكثير الجدير بالاحترام والقليل الجدير بالنقد، ولكنه ليس نقد المازوكي الهاوي تعذيب نفسه، إنما نقد الرجل الواثق بنفسه حين يُراجع ذاته وخصاله ويَشجب بكل الثقة ودون أدنى إخلال بكيانه الكُلي ما يراه غير جدير به من صفات، أو بدل الإمعان في نقد الذات أحيانًا ما تركبُنا العزة بالنفس الجهول ونَتمادى وكأن العيب كل العيب أن نقول لأنفسنا أو يقول لنا أحد: لقد أخطأت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعود إلى قضيتنا، فكر الفقر، حتى لو كان الفقير غنيًّا جِدًّا، فالغنيُّ ليس هو من بيده مال، الغني هو القادر على خلق المال والرأسمال بجهده وعرقه.

وبلادنا العربية معظمها تُنتج الطبيعة نيابة عنه.

ولأن الفكر البشري لا يوجد إلا أثناء وبكفاح الإنسان من أجل أن يعيش ويتطوَّر ويُنتج، فلا يوجد ثمة فكر يهبط بباراشوتات من الفضاء يفرزه البشر أثناء رحلتهم الشاقة المستمرة للوصول إلى حياة أفضل، فإذا كانت الحياة الأفضل تحققها الطبيعة والجغرافيا والجيولوجيا، أو يحققها التهليب، فما الداعي لإعمال الفكر، وما الداعي للفكر أصلًا، بل ما الداعي للفن أو للعلم أو للحضارة نفسها؟!

نحن فقراء فكريًّا؛ لأننا لا نُنتج، ونحن لا نُنتج لأننا حقيقةً فقراء فكريًّا، وليس لأن هناك أزمة اقتصادية أو تضخُّمًا.

إن الأزمة الاقتصادية مرجعها إلى الدخول غير المنظورة التي لا تُحصَّل عليها ضرائب أبدًا، بينما الدخول في المجتمع الأمريكي مثلًا كلها منظورة، ولهذا تتكفَّل الضرائب بإقامة المشاريع وعمل المؤسسات ودفع الأجور العالية.

وفي تقرير لمجموعة «ميدلاند» البنكية الإنجليزية عن الوضع الاقتصادي في مصر، أنقل هنا فقرة تقول: إنَّ الاقتصاد المصري يبدو في صورة أحسن من الأعوام السابقة نظرًا لزيادة سعر البترول وتحويلات المصريين في الخارج ودخل قناة السويس والسياحة، وأيضًا (وهذا هو المهم) يضيف التقرير: بسبب الازدياد الكبير في الدخول غير المنظورة.

ولأننا نعيش في بحيرة عربية تنعم بدخول عالية من الجهود المُرهقة التي تبذلها الطبيعة والشركات الأجنبية، فإن العدوى قد انتقلت إلينا، والمصريون الكثيرون الذين رأوا كيف يعيش الناس في الدول العربية يُقارِنون دخلهم بما يحصلون هم عليه من أعمالهم في مصر فيجدونه قروشًا لا تُقارَن ولا تُحسَب، وهكذا يحدث الإحباط الشديد، وبالتالي نوع من الإضراب الصامت عن الإنتاج، فالإنتاج المصري يُباع رخيصًا أيضًا، ولهذا فأي جهد يُبذل فيه سيكون ثمنه رخيصًا، فلماذا الإنتاج أصلًا؟

وأيضًا لماذا التفكير المرهق وثمنه كسِلعة أرخص الأثمان، وأي شعب مهما بلغ من الغِنى والثراء يكفُّ عن التفكير لا بُدَّ أن يئوب إلى فقر سريع مُدقِع، فالنقود جنينها الأفكار، ولا يمكن للإنسان أن يكسب إلا بفكرة يتفتَّق عنها ذهنه، وهكذا من المستحيل على شعب لا يفكر أن يكسب إلا أن يفكر بعض أفراده بطريقة منحرفة، ويَسرقون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا كاتب عربي

من كثرة تجوالي بين أنحاء الوطن الكبير، بدأت أُوقن أن كثيرًا من المشاكل والانحرافات في تفكير أقسام كبيرة من الرأي العام العربي ليسَت مُقحَمة على هذا العالم من خارجه، ولكنها من صنعِه وابتكاره وحده.

فنحن لسنا مُحدَثي ثروة مادية فقط.

ولكننا ـ وهذا هو الأهم ـ «مُحدَثو نظم»، أو بالأصح «مُحدَثو حكومات»؛ فعمر حُكوماتنا «الوطنية» لا يتجاوز عمر الزهور، أو بالأصحِّ أعمار الحشائش؛ فلا أَستطيع أن أُشبِّه أي حكومة عربية بالزَّهرة، وإلا — كما يقول البلاغيون — لما تناسَب الكلام مقتضى الحال أبدًا، حكومة عربية كالزهرة؟ أين؟ ولو حتى نشأت حكومات عربية في المريخ لكان لها لون وشكل واسم زُحل وليس أبدًا «الزُّهرة» زهرة الفَجر البكور.

حكومة عربية الآن في مثل شفافية «الزُّهرة» النجمة، وفي مثل رقة «الزَّهرة» الوردة «دا ولا في الأحلام».

ولأنَّ كل مميزات هذه الحكومات أنها صغيرة السن (وإن كانت تتمتَّع في أحيان بإجرام الكبار)، فإن كل همها بالطبع هو الإيغال في المحافظة على البقاء، ومن ضمن وسائل هذه المحافظة لا بُدَّ أن يتوفَّر لشعوب هذه الحكومات نوع من الجهل والانعزال الشديدَين بحيث يقنع كل شعب أن حكومته خيرُ حكومة أخرجت للناس.

والطريقة الوحيدة لإحكام الجهل والانعزال هي «التحكم التام» في وسائل الإعلام، وإلى درجة مخيفة في حقيقة أمرها؛ فالمواطن العربي في أي قُطر عربي يعرف كل شيء عن مثالب الأنظمة «الأخرى»، ولا شيء أبدًا يُذكَر عن مثالب نظامه هو، إلى درجة جعلتني ذات مرة أتصور أن هناك معارضة فعلًا في الوطن العربي، ومعارضة قوية، ولكنها قوة تلك القصة المضحكة التي تقول بأن أمريكيًّا قابل روسيًّا، فقال الأول: نحن لدينا حرية وأنتم نظامكم دكتاتوري، أنا أستطيع أن أقف في ميدان واشنطن في نيويورك وأقول: يسقط ريجان، ولا شيء يحدث لي. فرد عليه الروسي قائلًا: أبدًا، هذا افتراء، نحن أيضًا لدينا حريتكم وأكثر؛ فأنا أيضًا أستطيع أن أقف في ميدان «جوركي» في موسكو وأقول بملء صوتي: يسقط ريجان، ولا شيء يحدث لي.

وبالضبط هذا هو الحادث في أيِّ بلد عربي.

تستطيع أن تقف في قلب أكبر ميدان وتَهتف بسقوط النظام، عفوًا، النظام الموجود في البلد الآخر، دون أن يُصيبَك أي شيء، بالعكس، ربما يُكافئونك بمنصب كبير أو بمال أو بوسام.

والشيء نفسه انعكس على الوضع الإعلامي، وبالذات الصحفي، في بلادنا العربية؛ بحيث حين اشتدَّت الخلافات اشتدَّ التضييق على دخول صحف أي بلد لبلد آخر، مبالغةً في قوقعة الرأي العام المحلي، ليكون الحاصل في النهاية الرضاء بحكومته وأنها خير حكومة أخرجت للناس.

.